商机详情 -

青海宣传雅安藏茶价格咨询

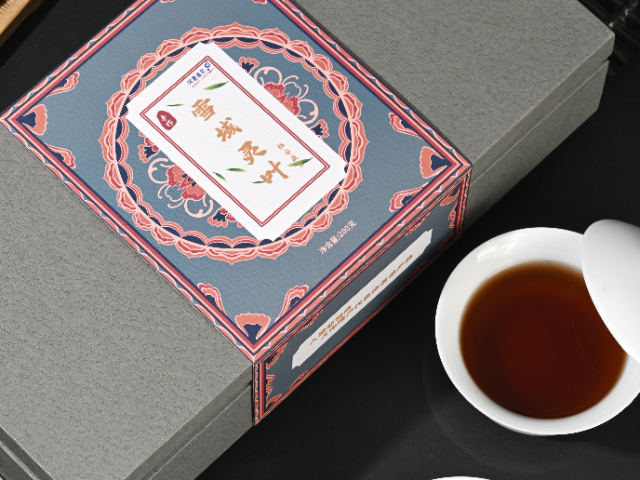

当滚烫的沸水注入杯中,雅安藏茶在水中缓缓舒展,汤色逐渐变得红褐明亮,宛如凝固的琥珀在杯中流动。轻啜一口,茶汤在舌尖蔓延,绵柔温润的口感中带着恰到好处的厚重,没有苦涩的冲击,只有层层递进的甘甜与陈香。在雪域高原,凛冽的寒风常常呼啸而过,一碗这样的藏茶下肚,暖意便从胃里慢慢扩散至全身,驱散了积累的寒气与疲惫。对于常年劳作的牧民来说,它不仅是味蕾的慰藉,更是心灵的港湾,在每一个寒冷的夜晚,用温润的茶汤包裹着他们的辛劳与梦想。高山云雾滋养下的雅安茶树,为藏茶赋予了天然的纯净与独特的风味。青海宣传雅安藏茶价格咨询

雅安藏茶在时光中发酵沉淀,口感醇厚回甜,每口都是岁月的馈赠。与其他茶叶追求 “新” 不同,雅安藏茶如同陈年佳酿,越陈越香。刚制成的藏茶带着些许生涩,经过数年存放,在适宜的温湿度下,茶叶中的微生物持续作用,让内含物质不断转化,苦涩渐渐褪去,醇厚感日益凸显。存放五年的藏茶,茶汤红浓如宝石,入口绵柔;十年以上的老藏茶,药香渐显,回甘持久;而那些历经数十年的珍品,更是滋味圆融,饮后通体舒畅。在雅安的老茶厂里,至今保留着数百年前的茶仓,木质的货架上整齐码放着用竹篾包装的藏茶,空气中弥漫着厚重的陈香。这些藏茶在时光的打磨下,吸收了岁月的精华,成为可遇不可求的茶中瑰宝。品饮这样的藏茶,仿佛与历史对话,每一口都是时光沉淀的味道,是大自然与匠心共同谱写的味觉诗篇。质量雅安藏茶配方雅安藏茶凭借其独特品质,在众多黑茶中脱颖而出,独具风采。

从唐宋 “火番饼” 到如今的雅安藏茶,名称更迭,茶香却始终如一。翻阅史料,雅安藏茶的名称随时代变迁不断演化。唐代,它被称为 “火番饼”,因当时将茶叶蒸熟后压制成饼状,便于运输至吐蕃(今西藏)而得名;宋代,随着茶马贸易兴起,又被叫做 “边茶”,意为供应边疆的茶叶;明清时期,因主要通过南方的茶马古道运输,改称 “南路边茶”;如今,人们更习惯称其为 “雅安藏茶”,既点明产地,又彰显其与藏区的深厚联系。名称虽变,制作工艺与**品质却一脉相承。唐代的 “火番饼” 采用蒸青压制,如今的藏茶依然保留着蒸揉、渥堆等关键工序;宋代文献记载 “边茶” 具有 “解油腻、消积滞” 的功效,现代科学也证实了藏茶的保健作用;明清时期 “南路边茶” 以竹篾包装,这种环保又透气的包装方式至今仍在沿用。无论是古代的 “火番饼”,还是现在的雅安藏茶,当热水注入的那一刻,都会散发出相似的陈香,茶汤入口都是同样的醇厚回甘。这种跨越千年的味道坚守,让雅安藏茶成为连接古今的文化桥梁,每一口都能品尝到历史的延续与传承。

雅安藏茶,这枚沉淀了千年岁月的文化瑰宝,始终与茶马古道的沧桑记忆紧密相连。从唐代文成公主入藏携带茶种开始,它便沿着崎岖的山路,在背夫的肩头、马帮的蹄声中,走进雪域高原的每一个角落。岁月的窖藏让它褪去了青涩,凝练出 “红浓陈醇” 的独特韵味 —— 茶汤红如琥珀,入口醇厚绵长,余韵中带着时光打磨的温润。每一片茶叶都像是时光的信使,承载着汉藏族族交融的故事,在沸水冲泡的瞬间,将千年的风雨与温情娓娓道来。值得你选择。雅安藏茶与藏区文化紧密相连,融入了当地的风俗习惯之中。

在茶马古道兴盛的时期,背夫们扮演着重要的角色。他们常常背负着两三百斤重的条茶,从雅安出发,踏上前往藏区的艰险路途。茶马古道沿途多是崇山峻岭、悬崖峭壁,道路崎岖不平,行走十分困难。背夫们凭借着顽强的毅力和坚韧的精神,一步步地将藏茶运往目的地,他们的身影成为了茶马古道上一道独特的风景线,也为雅安藏茶的传播做出了巨大贡献。当背夫们将条茶运到康定后,为了适应接下来更加崎岖的山路和恶劣的环境,条茶需要换装成更加坚固耐用的牛皮包。牛皮包具有良好的防水性和耐磨性,能够保护茶叶不受潮、不受损。之后,这些包装好的藏茶由牦牛驮运,继续向西藏进发。牦牛适应高原环境的能力强,是藏区重要的运输工具,它们承载着雅安藏茶,也承载着两地人民的期盼与情谊。藏茶的香气能舒缓身心压力,让人在忙碌生活中找到片刻安宁。国内雅安藏茶牌子

雅安藏茶的文化内涵丰富,吸引着众多茶客深入探究其背后故事。青海宣传雅安藏茶价格咨询

与追求嫩芽的绿茶不同,雅安藏茶独爱一芽五叶的成熟茶叶。这些经历了风雨洗礼的叶片,如同饱经沧桑的老者,蕴藏着更丰富的内涵。它们富含茶多酚、氨基酸、维生素等营养成分,尤其是膳食纤维的含量远超嫩芽茶。在藏区,人们常说 “藏茶是浓缩的营养库”,这并非虚言。用这样的原料制成的藏茶,冲泡后茶汤浓厚,滋味醇厚,既能解青稞酒的烈,又能化牛羊肉的腻。它就像一位沉稳的长者,不张扬却充满力量,用朴实的方式守护着高原人民的健康。青海宣传雅安藏茶价格咨询